Intelligente Energienetze für eine effiziente Versorgung

07 May 2020

Im Quartier koppeln intelligente Energienetze die Sektoren Wärme, Strom und Mobilität. Ein Wärmenetz, das regenerative Energien einbezieht, vereint ökonomische und ökologische Aspekte.

|

|

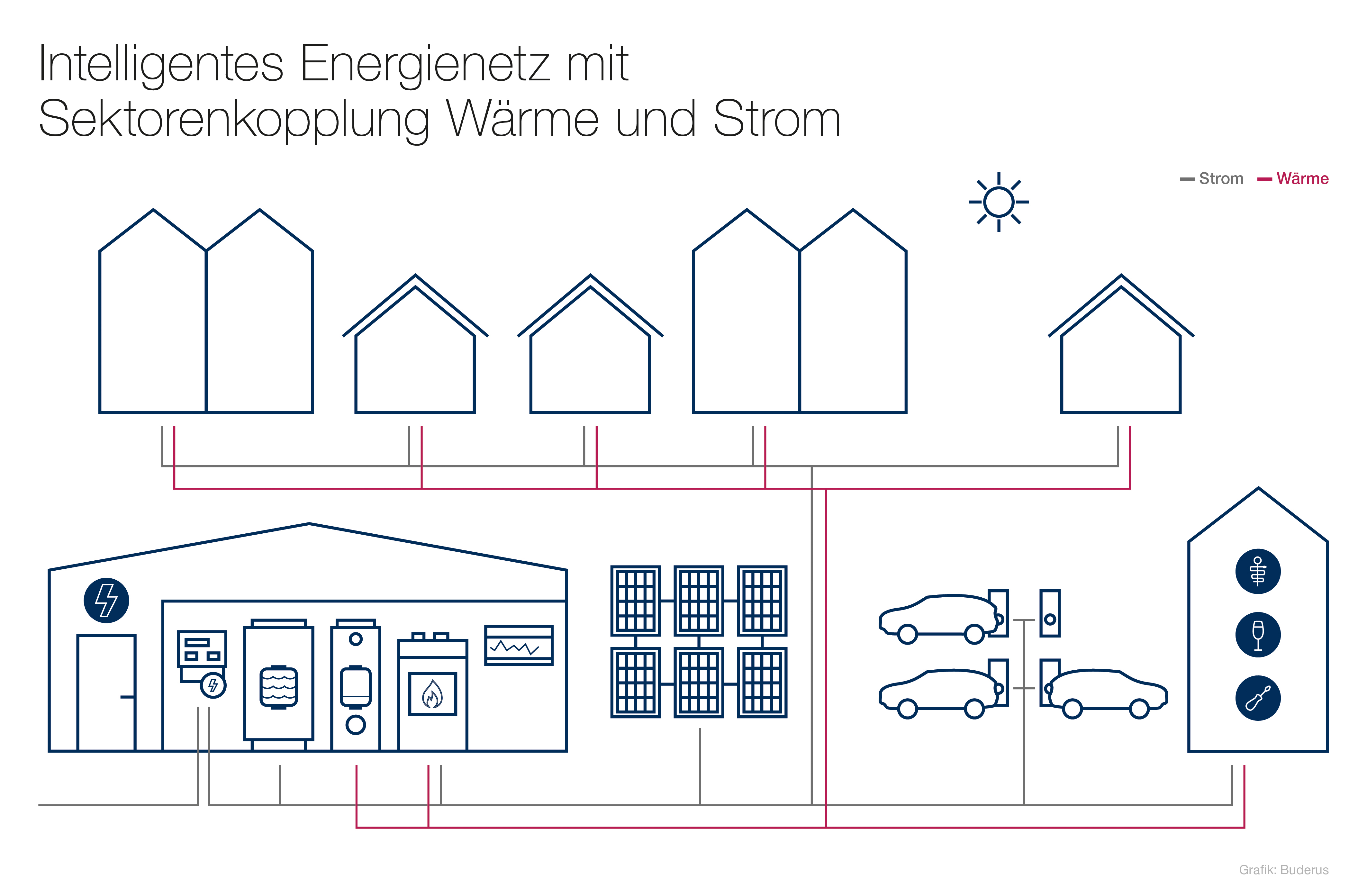

Abbildung 1: Zukunftsweisende Sektorenkopplung: Wärmenetz (rote Linie), ergänzt um die Sektoren Strom (graue Linie) und Mobilität. Bild: Buderus |

Die Energieerzeugung und -versorgung wird dezentraler, lokaler und grüner, daher rücken Nahwärmekonzepte in den Fokus. Wenn mehrere Gebäude ökologisch versorgt und künftige Dekarbonisierungsvorgaben erfüllt werden sollen, lohnt sich der Blick auf verschiedene Quartierslösungen mit intelligenter Verteilung, Speicherung und effizienter Energienutzung. Denn insbesondere der künftig noch ambitioniertere Primärenergiefaktor, den Bauträger nachweisen müssen, ist im Einzelgebäude schwer zu realisieren. Gleichzeitigkeitseffekte von mehreren Kunden sowie Technologien wie Kraft-Wärme-Kopplung, Photovoltaik, Solarthermie, Wärmepumpen, Kältebereitstellung oder zentrale Batteriespeicher, die den Brennwertkessel ergänzen, eröffnen gute Chancen für Nahwärmekonzepte.

Die Sektorenkopplung

In der Sektorenkopplung liegt ein wesentlicher Vorteil von intelligenten Energienetzen, bei denen Wärme, Strom und Mobilität zusammenwachsen. Der Bereich „Wohnen“ bietet vor allem noch Potenzial in Nahwärmenetzen und damit Quartierslösungen, die Energieerzeugung und -verbrauch intelligent verbinden. Das schaffen Wärmenetze (Abbildung 2) auf unterschiedliche Weise.

|

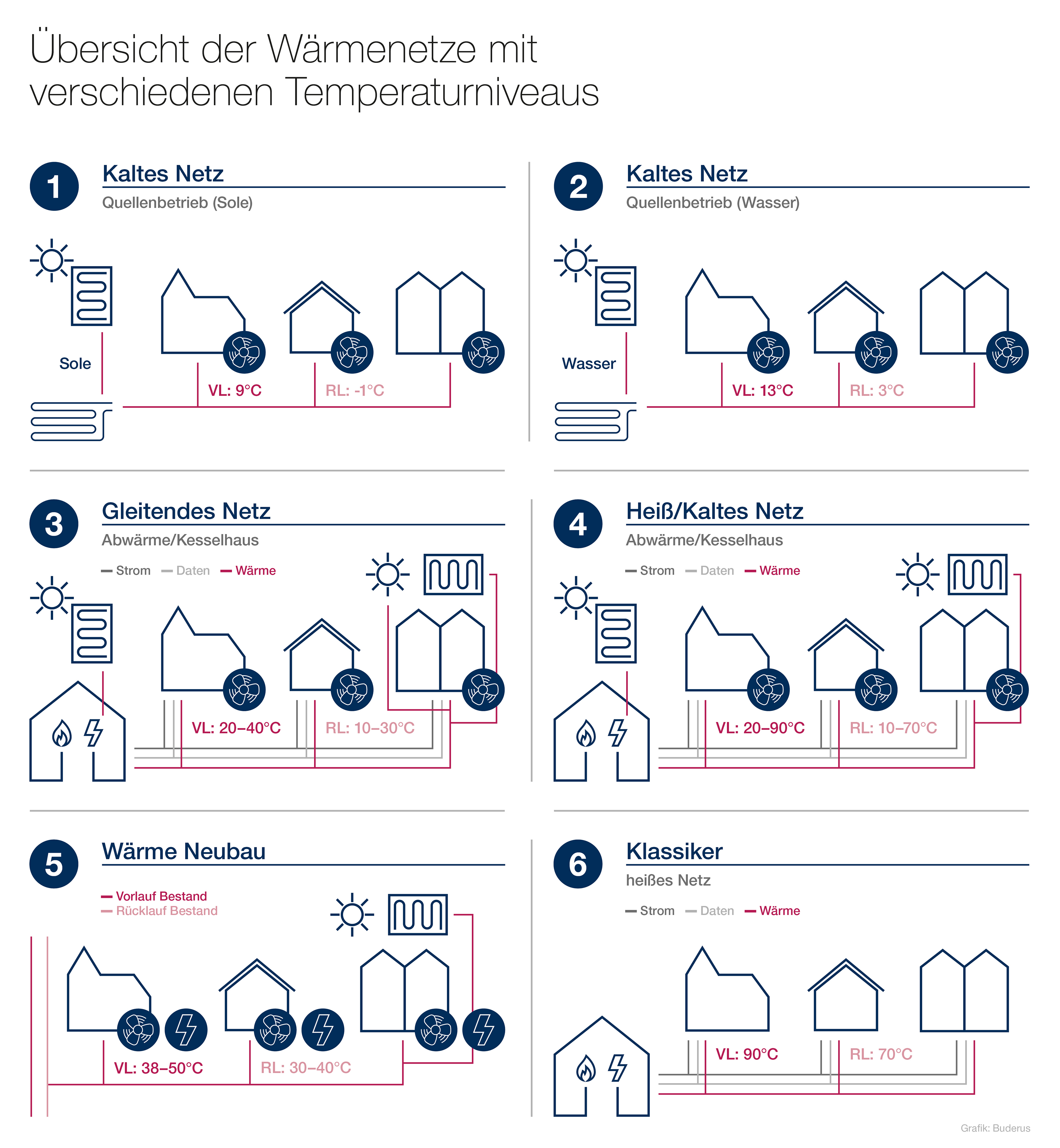

| Abbildung 2: Übersicht über die Wärmenetze mit unterschiedlichen Temperaturniveaus. Die drei Linien zeigen jeweils die Versorgung mit Wärme, Strom und Daten. Bild: Buderus |

Arten der Wärmenetze

Eine klassische Erzeugung und Verteilung von Wärme auf hohem Temperaturniveau ist im Quartier rückläufig. In der Vergangenheit wurde vorwiegend zwischen öl- und gasbasierten Kessellösungen unterschieden (System 6), heute sind mehrere Möglichkeiten und deren intelligente Kombination sinnvoll.

Die Systeme 1 bis 5 verteilen Wärme auf niedrigem Temperaturniveau, so dass beim Verbraucher eine Wärmepumpe oder ein elektrischer Nachheizer (System 5) benötigt wird. In diesen „kalten“ Netzen sind die Wärmeverluste geringer. Die Systeme 1 und 2 sind Quellnetze im Wasser- oder Solebetrieb. Hier wird zentral eine Quelle erfasst, wahlweise Grundwasser oder Sole, und die Energie dann ,,kalt" verteilt.

Um den Strombedarf von Wärmepumpen gegenüber den reinen Quellnetzen zu minimieren, werden in der Regel die Systeme „gleitendes Netz“ (System 3) und „heiß/kaltes Netz“ (System 4) realisiert. Hier lassen sich verschiedene Temperaturniveaus fahren. Die Systeme sind zukunftsoffen: Heute ist Kraft-Wärme-Kopplung mittels Blockheizkraftwerk vielfach erste Wahl. Bei geänderten gesetzlichen Rahmenbedingungen oder technischen Neuerungen lässt sich das BHKW durch noch effizientere Strom-/Wärmeerzeuger ersetzen.

Markanter Leistungsindikator für intelligente Nahwärmenetze ist, dass Energie aus der Umwelt zentral für die Wärmeerzeugung gewonnen und bedarfsgerecht verteilt wird. Darüber hinaus kann auch Abwärme in das Wärmenetz einfließen. Spezielle Buderus Wärmepumpen erlauben auf der Verdampferseite Quelltemperaturen bis 50 Grad C. Zudem kann Solarthermie wesentlich effektiver in das Netz einspeisen. Grundsätzlich ist weniger Strom oder erneuerbare Energie nötig als im reinen Quellnetz. Allerdings sind diese Lösungen teurer, weil alle wasserführenden Leitungen isoliert werden.

System 4 ist nur eine Variante des Typ 3 und insbesondere für Bestandsquartiere geeignet.

|

Autor: Ralf Winnemöller, Technischer Systemvertrieb, Bosch Thermotechnik, Buderus Deutschland |